皮膚科について

犬や猫の皮膚は、人間と比べてとてもデリケートです。皮膚の厚さは人間の約1/3しかなく、構造上、外部からの刺激や感染に弱いです。また犬や猫は人のように全身で汗をかいて体温を調節することができないため、皮膚が暑さや湿気の影響を受けやすいのも特徴です。

さらに、皮膚は身体全体に占める割合が大きい臓器でもあります。体重の約15%を皮膚が占め、体内のタンパク質の約30%が皮膚や被毛の維持に使われています。つまり、皮膚は身体にとって非常に重要な臓器であり、全身の健康状態が反映されやすい部位です。

- 全身が被毛に覆われているため、皮膚の異常は見つかりにくい

- 皮膚は「身体の健康を映す鏡」で全身の状態が反映される

- 気付いたときには症状が進行していることも少なくない

「かゆそうにしている」「毛が抜けてきた」「フケが増えた」といったサインは、すでに進行している皮膚病の可能性があります。

だからこそ早めの診察が重要です。

当院の皮膚診療の特長

当院の皮膚科診療は、単なる「ステロイド剤」や「抗菌剤」の使用で終わらせることはありません。

一時的に症状を抑えるだけでは再発を繰り返すことが多いため、当院では漫然と抗菌剤やステロイドを使うことはありません。必要な場合も、的確な診断と検査に基づき、最小限で最大の効果を出せるように工夫しています。

皮膚の顕微鏡検査、毛の検査、アレルギー検査、皮膚の細胞診、除去食試験などを行い、その子の皮膚病の根本原因を探ります。

薬用シャンプーや保湿、食餌管理、生活環境整備といった「皮膚を守る習慣」を提案します。ご家庭で可能なケアを重視し、再発を防ぐサポートを行っています。

一頭一頭の体質やライフスタイルに合わせて治療プランを組み立てます。継続が難しいケアは意味がないため、ご家族と相談しながら「継続可能な治療」を一緒に見つけていきます。

皮膚病は見た目だけでなく、動物のQOL(生活の質)に大きく影響します。

お気軽にご相談ください。

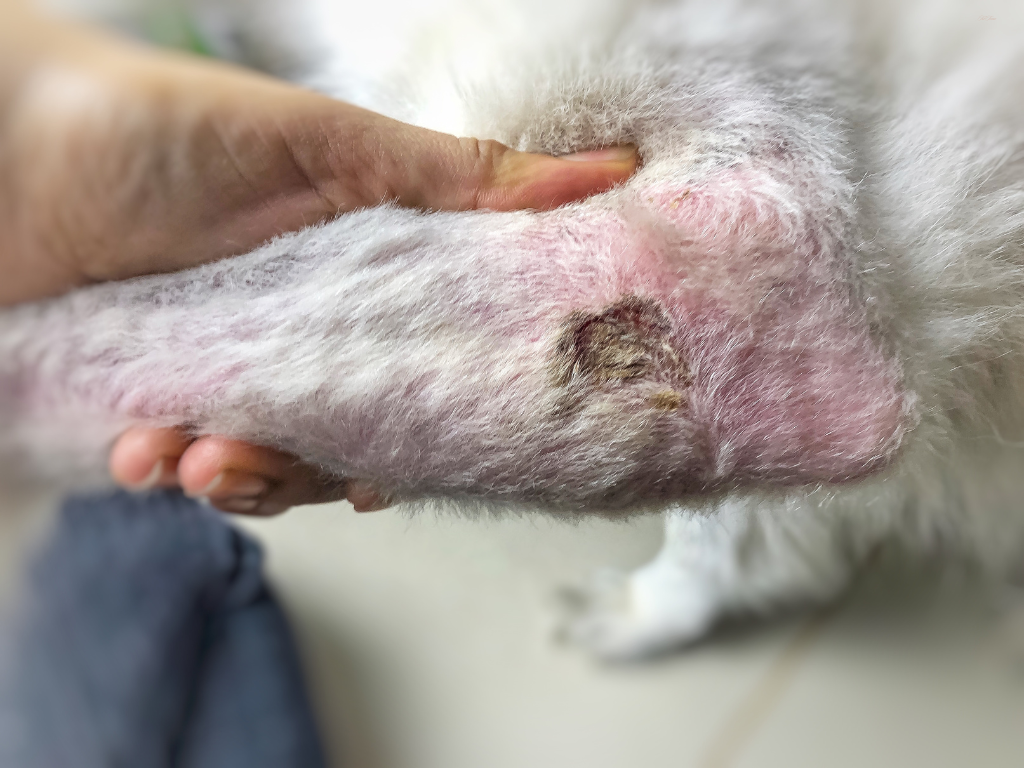

膿皮症

病態:

皮膚に常在する黄色ブドウ球菌などが増殖し、毛穴で炎症を起こす病気です。多くは免疫力の低下や環境要因による皮膚バリアの乱れが関与しています。

症状:

赤い湿疹(丘疹)、膿をもったブツブツ(膿疱)、フケやかさぶた、脱毛などが見られます。

診断:

皮膚の顕微鏡検査や細菌培養検査で原因となっている菌を確認します。

治療:

薬用シャンプーや外用薬を中心に治療を行います。必要に応じて内服での抗菌剤を使用します。当院では安易に抗菌剤を使わず、適切な検査に基づいて治療を選択します。

予後:

多くは治療で改善しますが、別の病気(アレルギーやホルモンバランスの乱れ)が背景にある場合は再発しやすいため注意が必要です。

脂漏性皮膚炎

病態:

皮脂の分泌過剰によって皮膚がベタついたり乾燥したりする病気です。体質やホルモン疾患、食事が関与することがあります。

症状:

独特の体臭、皮膚のベタつき、フケ、かゆみ、二次的な感染症を伴うことがあります。

診断:

皮膚検査、血液検査、ホルモン検査などで原因を探ります。

治療:

脂漏を落としやすい薬用シャンプーやスキンケアを中心に、基礎疾患がある場合はその治療を行います。

予後:

慢性化しやすいため、定期的なケアと生活環境の改善が重要です。

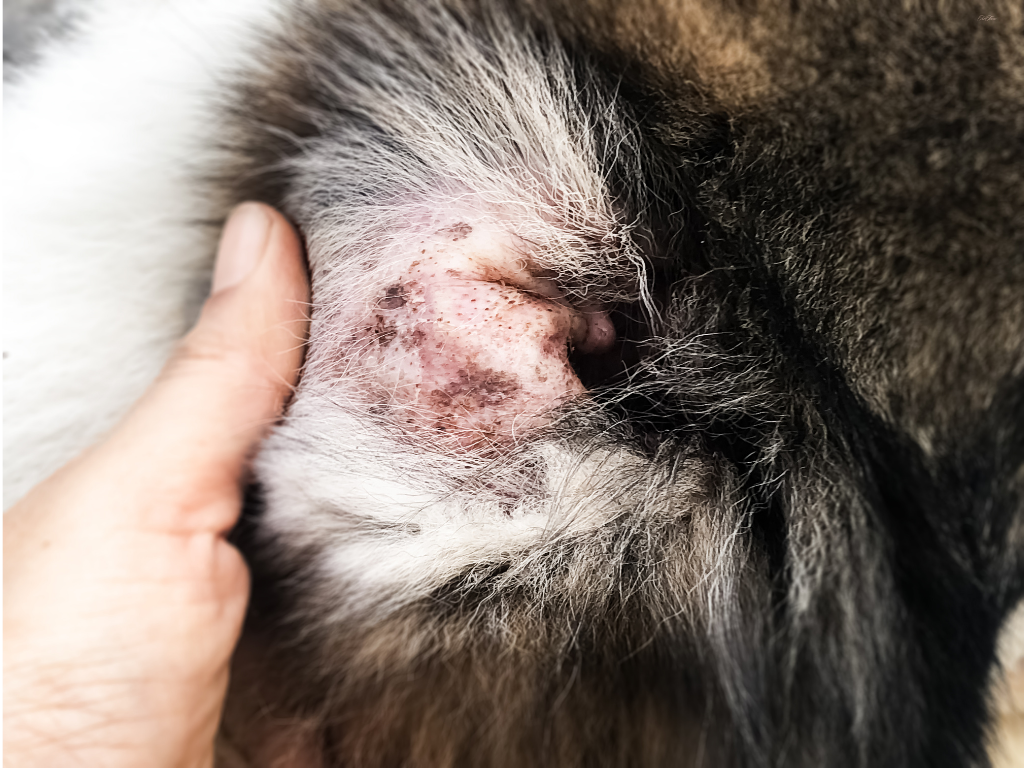

アトピー性皮膚炎

病態:

遺伝的な体質やハウスダストマイトへの免疫の過剰反応によって起こるアレルギー性皮膚炎です。

症状:

顔、耳、足先、脇、下腹部に強いかゆみや赤みが出ます。皮膚を掻き、傷つくことによって二次感染を起こす場合もあります。

診断:

症状の経過や除外診断、アレルギー検査で総合的に診断します。

治療:

シャンプー、かゆみを抑える薬、スキンケア、環境改善、食事管理などを組み合わせてかゆみと皮膚質の改善による治療を行います。

予後:

完治は難しいですが、適切な管理により症状をコントロールすることができます。

食餌アレルギー

病態:

食べ物の含まれているタンパク質に対して、身体の免疫が過剰反応して皮膚炎を起こす病気です。

症状:

全身のかゆみ、耳の炎症、下痢や嘔吐など消化器症状を伴うこともあります。

診断:

除去食試験(特定のアレルゲンを含まない食事に切り替える)でかゆみが改善することが診断方法です。

治療:

アレルゲンを含まない療法食を継続します。薬は補助的に使用します。

予後:

適切な食事を続ければ良好にコントロールできます。

ノミアレルギー性皮膚炎

病態:

ノミに対して強いアレルギー反応を起こし、かゆみが出る病気です。

症状:

尾の付け根や腰背部に強いかゆみ、脱毛、赤みが見られます。少数のノミでも重度の症状が出ます。

診断:

症状の特徴やノミの寄生確認で診断します。

治療:

ノミ予防薬の投与が基本的な治療です。症状が強い場合はかゆみ止めや抗炎症治療を併用する場合もあります。

予後:

適切にノミ予防を行えば良好です。

角化型疥癬

病態:

ヒゼンダニが皮膚に寄生し、激しいかゆみを引き起こす寄生虫性皮膚病です。人にもうつることがあります。

症状:

耳の縁、肘、かかとなどに強いかゆみとフケ、かさぶたが見られます。脱毛や皮膚の厚みも出ます。

診断:

フケの中のダニを顕微鏡で確認します。

治療:

駆虫薬を投与します。環境の清掃や同居動物の治療も重要です。

予後:

治療により改善しますが、早期発見が大切です。

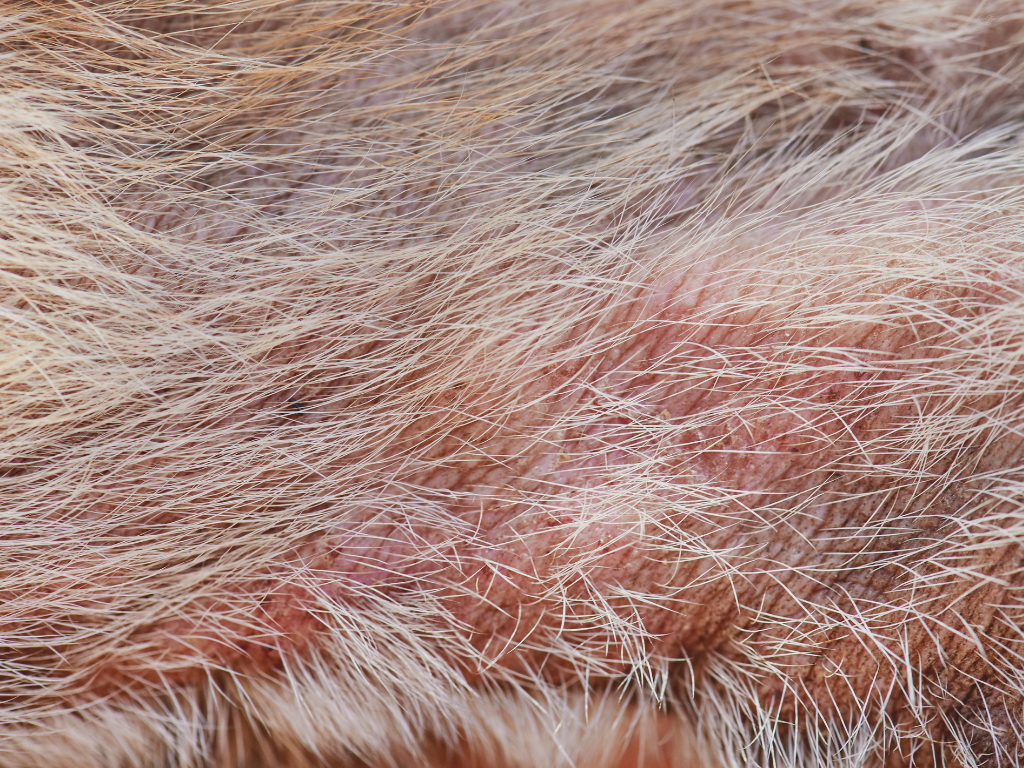

脱毛症

病態:

ホルモンバランス異常(甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症など)、遺伝、ストレス、皮膚の炎症などが原因で毛が抜ける病気です。

症状:

左右対称性の脱毛、毛艶の低下、皮膚の黒ずみなどが見られます。かゆみを伴わない場合もあります。

診断:

血液検査、ホルモン検査、皮膚検査などを組み合わせます。

治療:

基礎疾患の治療やサプリメントの使用を行います。

予後:

原因によって異なりますが、適切に治療すれば改善が期待できます。